05:53

Histoire : Pour une réhabilitation des rois Kaya Maghan et Tiloutane.

Mes pérégrinations m’ont amené il y a quelques semaines de cela, à Koumbisaleh, et plus précisément, sur ce qui reste des ruines de cette cité médiévale, ensevelie à vol d’oiseau de la commune de «Sahbi» située à une cinquantaine de kilomètres de Timbédra (964 km de Nouakchott).

Fondée l’an 300 Koumbi -disent les références historiques- servait de dépôt de sel et d’or, dans le florissant commerce avec l’Afrique du Nord avec Sidjilmassa comme étape principale. Elle se situait aux portes du désert et s’étendait dans sa partie sud au Haut Sénégal.

Elle se serait islamisée avec la conversion volontaire de ses rois ou après avoir été envahie en 1076 par le 2eme émir des Mourabitounes Abu Bakr ibn Amer, mort en 1087. Celui-là même qui repose sous une misérable tombe au Tagant, alors que son compagnon Youssouf ibn Tachifine gît dans un grandiose mausolée de Marrakech que j’ai personnellement visité en 2009.

Le contraste m’a donné une idée de ce que nous sommes, nous Mauritaniens.

Après les Mourabitounes (1039-1145), Koumbi Saleh a été occupée par le roi du Sosso , Soumaoro Kanté (1190-1235) avant que Soundjata Keïta l’empereur du Mali ne s’en empare vers 1240 . Une période qui correspond au début de la décadence du monde musulman miné par les divisions avec le début des invasions Mongoles et l’intensification des croisades contre les principautés musulmanes en Irak, en Egypte et en Andalousie. Principautés toutes dirigées par des militaires incorporés agissant sur des roitelets marionnettes vidant l’omeyyadité et l’abassité de toute substance.

Chez nous, cette période correspond à la frustration née de l’aventure impérialiste extérieure des Mourabitounes avec à la défaite définitive des «Beni Ghaniya» qui revendiquaient leur héritage face aux Almohades. L’occupation de Koumbi par Soundjata coïncide par ailleurs, avec la fondation de Chinguitti (718 ans avant Nouakchott). Tichitt étant antérieure à Chinguitti, car fondée un siècle avant (1142).

Avec une âme sœur, je me suis donc baladé à Koumbi sur un sol lunaire au milieu de ruines d’édifices en pierres, dont l’un ressemble à une mosquée. J’y ai vu des arbres qui m’ont semblé millénaires. A l’ombre de l’un d’eux , la tombe du fameux «Sahbi» (en arabe : compagnon du Prophète, PSL) dont on ne sait, qui est-il réellement, sauf qu’il serait venu à une date inconnue du Maghreb ou du Moyen Orient , deux régions du monde qui avaient eu des échanges humains, culturels et commerciaux très intenses avec le Maghreb et la Mauritanie médiévale depuis la fondation de Kairouan en 670 avec Oghba ibn Navi, du temps du Gouverneur rebelle Maaouya Ibn Abi Soufiane (661-680).

En marchant sur le sol de Koumbi, vous sortez du présent. Vous oubliez un moment ces pesanteurs de la vie : le prix en constante hausse du carburant, la facture de la Somelec, l’indigeste AlHaçad al-magharibi d’Aljazeera , les aigreurs de votre employeur, les fourberies de vos amis, les caprices du moteur de votre voiture, ceux de Madame et des garnements, ainsi que les fanfaronnades du Gouvernement et les clameurs de la coordination de l’opposition.

C’est l’évasion! Vous vous projetez dans un passé très lointain, parfois antérieur et contemporain des Mourabitounes Le film de vos lectures défile devant vous. Les mines d’or des roi du Ghâna, des Kaya Maghan Cissé dit-on, leurs parures, leur mode de dévolution du pouvoir, leurs impressionnants régiments de cavalerie, leur paganisme et enfin, leur laïcité qui a précédé celle de l’Occident car ils croyaient déjà en la liberté du culte et réservaient au début du 1er millénaire des espaces de leurs villes aux musulmans.

Puis vous plongez dans les périodes historiques floues qui ont suivies les Mourabitounes, l’arrivée des Beni Hassanes, la tumultueuse émergence des émirats, les convoitises occidentales sur les côtes mauritaniennes et la pénétration coloniale française, cette fois, par la voie terrestre à partir du Sénégal et du Mali.

De la solennité des lieux, dans cette immensité désertique chargée d’histoire et réduite aujourd’hui à la misère criarde de ses hameaux environnants, surgissent d’autres préoccupations. Elles vous assaillent, vous tenaillent et vous démontrent au moins, vos limites.

D’où venaient-ils les gens qui vivaient à Koumbi? Qui étaient-ils ? Comment vivaient-ils ? Comment ont-ils disparu ? Où sont-ils allés? Où sont-elles les mines d’or de Koumbi? Même des plus instruits le mauritanien éprouve toujours de la peine à comprendre cette histoire que ne lui fournissent guère de médiocres manuels scolaires de l’IPN et encore moins des chercheurs superficiels et sans courage académique.

Il est vrai que la période antérieure à la fondation des villes historiques en Mauritanie (Tichitt- Wadane- Walata- Chinguitti) n’est pas riche en livres. D’ailleurs le papier chinois n’a circulé qu’au milieu des années 900. La culture y était donc orale et langue Azer (un mélange de berbère et sarakollé) qui s’y parlait , a aujourd’hui totalement disparu. Personne n’a voulu vivifier ce patrimoine, attachés qu’ils sont, certains parmi nous, à une arabité, qui ne fait pas de nous en définitive, des surhommes.

Les Mourabitounes dont on est si fiers, nous ont légué, un seul bouquin en plus de deux tombes: « El ichara vi tedbir El Imara» , un précis sur la conduite des affaires politiques, rédigé par Mohamed ibn alHassen alHadramy Almourady, le Cadi des Mourabitounes, mort en 1095. Machiavel, l’auteur du «Prince» pourrait bien s’en être inspiré.

Saleh Ould Hannena dans des travaux publiés en 1998 a parlé de plusieurs autres lettrés El Messouvi et El Jowhar ibn Seguene qui aurait tenu tête au doctrinaire Abdellah ibn Yacin, mais leurs œuvres, si elles existent, ont dû être orales.

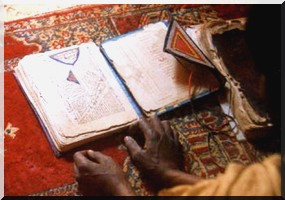

Il aura fallu attendre des siècles après, pour voir les Mauritaniens écrire, mais le plus souvent sur la religion (ouvrages du figh : règles du droit musulman, exégèse du coran, sa lecture, ses règles d’écriture, les hadiths, la prosodie, les opuscules à finalité généalogique, les ougouds).

A cela s’ajoute le patrimoine architectural et artisanal ainsi que les légendes entretenues par une très aléatoire tradition orale et celle, des griots qui ne peuvent pour des raisons évidentes constituer des sources fiables.

Un récent ouvrage intitulé : «Tarikh Beni Saleh» écrit en 2009 par un mauritanien résidant en Arabie Saoudite donne une version de l’évolution de Koumbisaleh. Elle se base sur la migration des « Benou Saleh » des descendants dit-il du Calife Ali lesquels se seraient mélangés aux populations autochtones pour s’africaniser totalement au fil des générations. La tombe du fameux «Sahbi» appartiendrait à l’un d’eux.

Les références écrites par des chercheurs étrangers fournissent aussi peu d’éclairages sur Koumbi pourtant épicentre d’un puissant empire noir (sarakollé) qui avait sous sa coupe les tribus Sanhaja, Peulhs et Songhaïs qui peuplaient la région depuis la nuit des temps, avant qu’elle ne sombre à son tour face à de nouveaux conquérants venus de Mauritanie et d’ailleurs .

Koumbi capitale d’une brillante civilisation a une histoire moins connue qu’Aoudaghost capitale des Sanhadja localisée à 70 Km au nord de Tamchekett (Hodh El Gharbi). «C’était une belle ville construite en pierre comptait sans doute entre 5 000 et 6 000 habitants. Des puits fournissaient de l’eau en abondance et, aux environs, s’étendaient des cultures de céréales, de légumes, d’arbres fruitiers et même des vignobles», écrit Alfred Fierro. Elle constituait -ajoute t-il- la plaque tournante du commerce entre les nomades sahariens et les sédentaires de l’empire du Ghana.

Au IXe siècle, elle faisait figure de grande capitale grâce à l’importance du commerce transsaharien, favorisé par la sécurité que font régner les principaux rois sanhaja : Ourtentak, Tilagaguine et son fils Tiloutane, Mohamed ibn Tivewit, Temime. Mais leurs successeurs- précise Fierro- furent incapables d’empêcher les divisions qui affaiblirent les tribus sanhaja. Les rois du Ghana en profitèrent pour imposer un tribut à Aoudaghost.

Au Xe siècle, un gouverneur est installé par eux dans la ville pour y percevoir l’impôt en leur nom. Mais au début du XIe siècle, part de la côte méridionale de la Mauritanie le mouvement de refondation des Mourabitounes qui domine l’espace de la Mauritanie, submerge Maroc et l’Espagne musulmane au nord et détruit au sud l’empire du Ghana et la cité d’Aoudaghost (1054).

Dans ce pays où alternent depuis le moyen âge mouvements de populations, déprédations et disettes, Koumbi n’a eu meilleur sort qu’ Aoudaghost, Aberre, Tinigui, Taaga, Jingé. Ces cités ont emporté leurs secrets ensevelis sous terre et ne présentent plus que des ruines que ne peuvent faire parler que les archéologues, anthropologues et historiens qui nous font tant défaut. Ces vestiges prouvent que la Mauritanie pays millénaire présente un patrimoine toujours méconnu. C’est comme si l’anarchie et la précarité qui ont marqué 10 siècles de notre histoire, pèsent toujours.

Englués dans les turpides d’un présent inquiétant et évoluant vers un futur des plus obscurs, nous avons aussi de sérieux problèmes, avec notre passé, proche et lointain. Et de toutes les façons si nous ne savons pas où nous allons, il est compréhensible que l’on ne sache pas non plus, d’où nous venons.

Qui connait aujourd’hui, Kaya Maghan et Tiloutane ibn Tilagaguine ? Ils vivaient pourtant chez nous, ici, à Koumbi et Aoudaghost, et furent de très grands rois. Peut être bien meilleurs, à ceux nous avons eu, par moments.

IOM